第13回「人口減少加速の北海道 まちづくりと教育はどうなる、どうする」(2025年12月6日)の開催報告を掲載しました。

※北海道開発協会のHPに移動します

ほっかいどう学新聞-第21号【2025冬号】を発行

ほっかいどう学新聞 第21号【2025冬号】を発行しました。

(PDFファイルのダウンロードはこちら)

3,000m滑走路を20分で開ける!

新千歳空港、凍る滑走路の熱き闘い

積雪寒冷地にありながら、

1日に約400便以上の航空機が離着陸する新千歳空港。

日本で唯一、空港を閉鎖することなく

除雪を行い、空の玄関を守っている。

新千歳空港除雪隊「愛称:ベアセルク」

隊員の素顔にも触れながら、

チーム力と使命感、技術力によって、

冬の交通インフラが支えられている仕組みを探った。

第14回ほっかいどう学連続セミナー閉会

第14回ほっかいどう学連続セミナー地域交流会in厚沢部が無事閉会いたしました。

ご登壇者の皆様、そしてご参加いただいた

皆様に改めて感謝申し上げます。

開催内容は後日HPに掲載予定です。

引き続き「ほっかいどう学」の応援をよろしくお願いいたします。

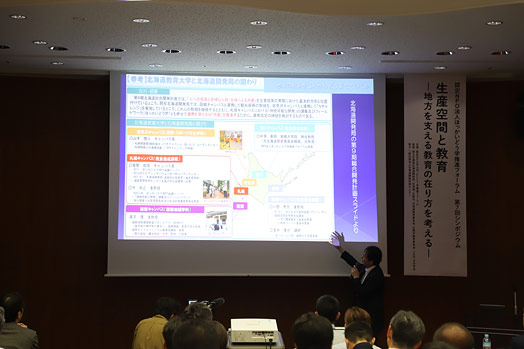

第7回ほっかいどう学シンポジウム 開催報告

第7回ほっかいどう学シンポジウム「生産空間と教育 ―地方を支える教育の在り方を考える―」(2025年8月4日)の開催報告を掲載しました。

※北海道開発協会のHPに移動します

第10回ほっかいどう学インフラツアー 開催報告

ほっかいどう学インフラツアー@寒地土木研究所(2025年8月19日)の開催報告を掲載しました。

ほっかいどう学新聞-第20号【2025秋号】を発行

ほっかいどう学新聞 第20号【2025秋号】を発行しました。

(PDFファイルのダウンロードはこちら)

農地をつくり、守る

土地改良は食料安全保障の屋台骨

北海道は、全国の耕地面積の約4分の1を占め、

域内の食料自給率は218%(※)

国内で消費する食料の約2割を供給している。

耕作に向かない泥炭地などの特殊土壌が

広く分布しているにもかかわらず、

日本の食料供給基地になれたのはなぜだろう。

そこに土地改良があることはあまり知られていない。

わが国の食料安全保障に貢献する土地改良の実像を探った。

第7回ほっかいどう学シンポジウム閉会

おかげさまで第7回ほっかいどう学シンポジウムは盛会のうちに終えることができました。

ご登壇いただいた皆様、会場にご参加いただいた皆様に改めて感謝申し上げます。

引き続き「ほっかいどう学」の応援をよろしくお願いいたします!